lundi, 16 novembre 2020

Le peuplier à taille d’ogive

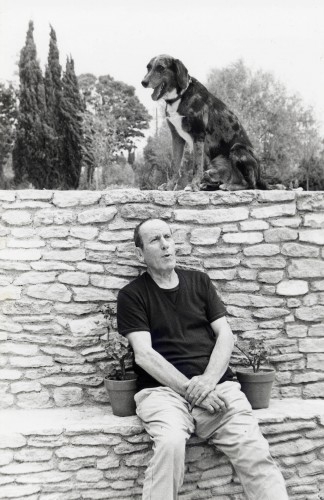

Luc-Olivier d’Algange:

Le peuplier à taille d’ogive

« Pour l’aurore, la disgrâce, c’est le jour qui va venir ; pour le crépuscule c’est la nuit qui engloutit. Il se trouva jadis des gens d’aurore. A cette heure de tombée, peut-être, nous voici. Mais pourquoi huppés comme des alouettes ? »

René Char

A Jacques Delort

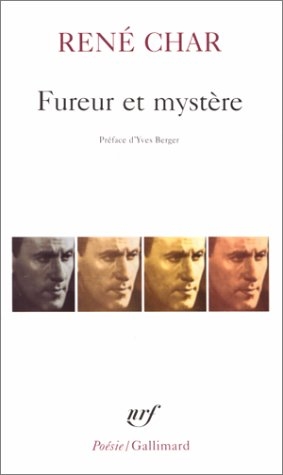

Si la poésie est bien, selon la formule de René Char, de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins au reflet de ses ponts, le commentateur, si pontifical qu’il se veuille, se trouve d’emblée récusé, à moins de se risquer à répondre à la mise en demeure matutinale, présocratique, de la pensée européenne, celle des « gens d’aurore », des « alouettes huppées » qui volent vers la pointe du jour, vers la source dont nous parle la rivière aimée, cette Sorgue héraclitéenne « rivière où l’éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison ». La rivière féconde les paysages où elle passe, - comme les mots eux-mêmes éveillent notre pensée, ravivée par leurs étymologies, leurs palimpsestes généalogiques, leurs figures héraldiques accordées aux pierres, aux arbres, aux essaims et aux éclairs.

De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.

De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.

Retour amont. Le titre de René Char, il faut l’entendre comme un mot d’ordre, non sans violence, ni précision. Ce n’est pas vers une origine vague que se tourne la pensée de René Char mais vers ce point (qui, pour quelques-uns n’a jamais cessé d’être) où le Mythe et le Logos n’étaient pas encore séparés, où le Tragique n’étant pas encore enseveli sous la fugace féerie publicitaire, les mots venaient à nous, « légers mots immortels, jamais endeuillés » pour exalter la beauté d’un devenir commun, d’une « commune présence ».

Ce qui s’est perdu perdure, l’aube oubliée, terrassée, s’accentue et délivre, le soir venu, sa vérité inaperçue dans le naufrage de la civilisation. La société peut triompher de la civilisation, les œuvres demeurent, et cet « en amont » dont elles surgissent : « Quand le navire s’engloutit, sa voilure se sauve à l’intérieur de nous. Elle mâte sur notre sang. Sa neuve impatience se concentre pour d’autres obstinés voyages. N’est-ce pas vous qui êtes aveugles sur la mer ? Vous qui vacillez dans tout ce bleu, ô tristesse dressée aux vagues les plus loin ? ».

De tous les poètes français de son temps, René Char fut sans doute celui qui demeura au plus près de sa conversation originaire avec Hölderlin. C’est « en touchant la main éolienne d’Hölderlin » qu’il devance en le récusant, en nous léguant sa « parole en archipel », un avenir où le Logos et le Mythe, disjoints, s’étioleront dans leur vaine spécificité, l’un ratiocinant dans son exil, son absence au beau cosmos miroitant, et l’autre glissant vers la pénombre des mondes virtuels. Or, pour René Char, s’il est un « au-delà nuptial », il ne peut être que parmi les choses du monde, dans les bruissements et les silences de la nature, dans son immanence irisée : « Ne permettons pas qu’on nous enlève la part de la nature que nous enfermons. N’en perdons pas une étamine, n’en cédons pas un gravier d’eau. »

Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »

Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »

Ce rebelle, dont on voit mal ce que lui trouvent de si aimable les commémorations officielles, trouve son bien, son beau et son vrai, tantôt dans la douceur, tantôt dans l’anathème et ne cesse de s’interroger là où d’autres ne répondent plus de rien : « La lumière a un âge. La nuit n’en a pas. Mais quel fut l’instant de cette source entière ? ». Si, pour René Char, rompant avec le chauvinisme temporel qui nous fait apologistes mécaniques du siècle où nous vivons, l’homme fut, au vingtième siècle au plus bas, ce pessimisme toutefois, forgé par le tragique, n’ôte rien à la beauté de l’instant, bien au contraire : « La graduelle présence du soleil désaltère la tragédie ». L’amitié, l’amour, l’entente sacrée ne cèdent pas : « Où l’esprit ne déracine plus mais replante et soigne, je nais. Où commence l’enfance du peuple, j’aime »

Sans méconnaître les vertus éminentes de la stylistique et d’autres science du langage, force est de reconnaître (et nous préciserons de quelle nature est cette « force ») que loin d’être seulement le résultat d’un « travail du texte », d’un jeu de vocables et de syntaxe plus ou moins harmonieux ou original, le poème est le témoin d’une vue du monde et qu’il forge le poète au moins autant que le poète le compose. Le poète est le témoin de son poème, parfois son martyr, il doit en répondre ; d’où cette force, ce mouvement, qui, si bref qu’il soit, confond sa signature avec la signature des choses elles-mêmes. Entre le Dire et la chose à dire, entre la chose à dire et la chose dite, il n’y point d’espace, sinon d’un point : « Mon métier, écrit René Char, est un métier de pointe ». Point d’avant ni d’après, point d’écart entre le symbole et le symbolisé. L’un et l’autre adviennent en même temps, à la fine pointe du mot qui est pure éclosion. Mieux qu’à l’opinion, mieux qu’à la philosophie, mieux qu’aux divers préceptes de l’art littéraire, la poésie de Char s’accorde à la rose « sans pourquoi » d’Angélus Silésius.

Pour René Char dont la pensée, il faut y revenir, sans peine se hausse aux horizons présocratiques, horizons qui nous restituent aux embruns d’un « l’ici même », que nous persistons à ne pas déserter, le monde est un et chaque chose, en son irréductible singularité, en son écorce rugueuse, en son pollen impondérable, témoigne de cette unité compacte, resserrée, violente. Poème de résistance, autant que de désillusion, le poème de Char laisse revenir sur nous ces immémoriales houles européennes de la tragédie dans un monde qui s’évertue, par tous les moyens, à nier le Tragique, à nous emprisonner dans une dérisoire féerie publicitaire. Or, toute singularité est tragique, et l’on ne peut nier le Tragique qu’en inventant un règne d’hommes sans visages, un monde d’objets de série, dissocié des dieux et des morts. Pour René Char, toute conquête n’est que reconquête de ce qui est. Et c’est au cœur du temps que l’énigme heureuse nous empoigne. « L’Etre et le Temps » : la connivence de René Char avec Heidegger s’explique par ce mouvement de retour vers la source du temps, vers cette intelligence sensible du temps : « les tendres preuves du printemps » sont préférées aux « buts lointains».

Nous évoquions une « vue du monde ». Celle de René Char, tournée vers les frémissements du temps, les abysses, les palimpsestes, se distinguera radicalement de cette autre vue du monde qui aspire, par exemple, à la maîtrise de l’espace. Si l’homme du tradere est un homme qui ordonne et sanctifie le temps, le Moderne est l’homme de la maîtrise de l’espace. « L’homme de l’espace, écrit René Char en 1959, dont c’est le jour natal sera un milliard de fois moins lumineux et révèlera un milliard de fois moins de choses cachées que l’homme granité, reclus et recouché de Lascaux, au dur membre débourbé de la mort ». Toutes les phrases écrites par René Char (on serait tenté de dire gravées, comme des runes, sur des pierres offertes aux érosions du vent, du sel et de l’océan) témoignent de cette volonté farouche de sauvegarder la singularité immémoriale des êtres et des choses. Le poème est à ce service, s’il n’est pas un poème « engagé », au sens rhétorique ou idéologique, ni servile. Mais d’un combat à mener, la conscience aiguë, presque lancinante, poursuit le poème, le frappe, comme d’un sceau, voire comme d’une masse d’arme. Pour René Char, d’une certaine façon, la littérature et la philosophie doivent rendre l’âme pour que cette âme puisse rétablir le lien entre l’être et la vie : « Pourquoi poème pulvérisé ? Parce qu’au terme de son voyage vers le Pays, après l’obscurité pré-natale et la dureté terrestre, la finitude du poème est lumière, apport de l’être à la vie. »

Toute la poétique de René Char se joue dans ce rapport direct, immédiat, de l’être à la vie qui est à la fois la chose la plus ingénue du monde, la plus certaine, et la plus rare. Or de cette rencontre nuptiale de l’être et de la vie, tout nous détourne, à commencer par ces lieux communs philosophiques qui, par exemple, nous veulent persuader que le moment présent, aussitôt détruit que perçu, n’existe pas et que nul ne saurait y établir sa demeure. Tout nous détourne du resplendissement de l’être : ces morales serves qui prétendent que la fin justifie les moyens, ce temps linéaire, pure fiction, mais despotique, qui nous subjugue aux seules logiques de la production et de la reproduction. Pour René Char, l’existence ne précède point l’être, elle est pure disparition dans le contact éperdu de l’être et de la vie. « Obéissez à vos porcs qui existent. Je me soumets à mes dieux qui n’existent pas. Nous restons gens d’inclémence ». Mais ces dieux qui n’existent pas vivent et reviennent : « Les dieux sont de retour, compagnons. Ils viennent à l’instant de pénétrer dans cette vie ; mais la parole qui révoque, sous la parole qui déploie, est réapparue, elle aussi, pour ensemble nous faire souffrir ».

« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».

« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».

On répute les poèmes de René Char difficiles ou obscurs comme s’il fallait au lecteur des clefs extérieures au poème ou au monde, une science particulière, réservée. Il n’en est rien, sauf à prendre cette « science réservée » comme un privilège de la pauvreté, une simplicité d’âme et d’accueil qui consent à l’approfondissement de l’heure. C’est à ne pas approfondir le temps, qui est le temps du cosmos non moins que celui de notre âme à fleur de peau, que le poème de Char nous demeure scellé. Pour l’entendre et le voir, il faut s’attarder, non point jusqu’à l’hypnose ou la manie interprétative, non point au détriment de l’élan et de l’essor, mais juste le temps de rendre aux mots leur dignité concrète, de les laisser s’épanouir, choisir leurs courants intimes, leurs rapports de forces singuliers, leurs destinées florales, pierreuses ou brumeuses. Les mots sont là, avec leur halo, leur rugosité, leur éclat. Le poème de René Char n’exige de nous rien d’autre que ce consentement au temps qui laisse affleurer les étymologies, les analogies, et cette irréductible compacité de la chose dont le mot se revêt pour dire son immatérialité et peut-être, sa divinité. Cette divinité confond en une seule requête l’aurore et l’orée. Il vient un moment où le mot, redevenu l’égal de la chose qu’il nomme, comme un idéogramme ou un hiéroglyphe, nous précipite vers une connaissance première : « Seule est émouvante l’orée de la connaissance. » Le poème de Char est bien pur poème et non pas « poème philosophique » comme certains l’ont dit, dans la mesure où il apporte les réponses avant les questions : « Aucun oiseau n’a le cœur de chanter dans un buisson de questions ».

Si les dieux reviennent, ainsi que l’écrit René Char, c’est par les mots rendus à leur densité physique, à leur immanence enchantée. Tel est le beau paradoxe du poème que de nous offrir la transcendance du Sens, son ciel le plus haut à partir du mot revenu, après un long périple, à son immanence, à sa force de chose et de cause. Telle est exactement la « Recherche de la base et du sommet ». Point d’espace entre l’être et la vie, sinon celui de nos abandons, de nos craintes, de nos atermoiements, de nos illusions communicatives, de nos enrichissements factices. Le recueil de René Char, Pauvreté et privilège, dont le titre à lui seul est un manifeste, puisque tout privilège essentiel se paye désormais de pauvreté (comme le savait aussi Charles Péguy disant « l’éminente pauvreté des dignes »), s’ouvre sur une dédicace qui suffit à écarter d’emblée des meutes de tricheurs : « Pauvreté et privilège est dédié à tous les désenchantés silencieux, mais qui, à cause de quelque revers, ne sont pas devenus pour autant inactifs. Ils sont le pont. Ferme devant la meute rageuse des tricheurs, au-dessus du vide et proche de la terre commune, ils voient le dernier et signalent le premier rayon. ».

Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».

Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».

« J’ai, de naissance, la respiration agressive. » Ce Résistant, qui ne fut ni de pacotille ni de dernière minute, tenait en réserve, dans sa fidélité inconsolée, ce regain de lucidité qui permet au pessimisme d’être actif sans se tromper : « Ce monde contemporain nous a déjà retiré le dialogue, la liberté et l’espérance, les jeux et le bonheur ; il s’apprête à descendre au centre de même de notre vie pour éteindre le dernier foyer, celui de la Rencontre. » Célébrer l’être et la vie en leurs resplendissements divers, ce n’est point alors se départir de la puissance du refus, ni de la brûlure de la lucidité, mais en ressaisir le chance imparable. Ce monde contemporain, moderne ou post-moderne, est illégitime. Son espace, en ce cycle bas, est strictement équivalent à ce qui nous fut arraché, dérobé, à ce qui fut souillé et pillé, à ce qui fut profané et détruit. Ce monde immonde dont le mouvement fondamental est l’expropriation de toute légitimité supérieure, René Char ne se contente pas de le déplorer, il lui oppose un autre monde, une cohérence ignorée, mais vivante encore, renaissante à la pointe du dernier rayon qui est peut-être aussi le premier : « Je me révolte donc je me ramifie. Ainsi devraient parler les hommes au bûcher qui élève leur rébellion » et ceci encore : « Nous sommes forts. Toutes les forces sont liguées contre nous. Nous sommes vulnérables. Beaucoup moins que nos agresseurs qui, eux, s’ils ont le crime, n’ont pas le second souffle. »

Donc, un combat fait rage, dont la plupart ne savent rien, et dont, méprisants, ils ne se soucient : « Pour un être de mépris, toutes les sources sont polluées et à sa charge, encore que leurs abords soient propices à son jeu ». Hostile au Tragique comme à la joie, l’être de mépris domine le monde en proclamant la relativité de tout, qui elle-même travaille à l’indifférenciation et à la planification. Or, Pour René Char, vivre en poète, c’est vivre au diapason des vertus irréductibles des êtres et des choses, de leurs singularités exaltées, sensibles autant que « talismaniques ». Le « multiple » dont parle René Char, est sacré, il est une manifestation dont les hommes ne peuvent disposer à leur guise, et dont le poète reconnaît la précellence : « De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif aux sèves, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme des hommes. » Depuis, combien de paysages massacrés, d’arbres coupés au bon vouloir des êtres de mépris, pour satisfaire à leur inclination à jouer aux abords en ignorant la reconnaissance ? « Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une rencontre. »

Mais est-il encore possible de rencontrer quelqu’un, lorsque dans une société devenue la première ennemie de la civilisation, les êtres humains ne se rencontrent plus que par l’entremise de représentations abstraites ? Tout nous donne à penser que l’homme n’est plus au monde, que dissocié de son paysage sensible et intelligible, sa valeur, sa réalité même se réduisent à ce qu’il représente. Entre accablement et confiance brûle donc la lucidité qui honore le passé et l’exil : « Jadis l’herbe, à l’heure où les routes de la terre s’accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leurs bien-aimées comptaient autant de fenêtres que l’abîme porte d’orages légers… » Ce passé, certes, on ne saurait le réduire à un passé historique ou, pire encore, sociologique. Passé, pour reprendre le mot de Heidegger, « historial » et poétique, il est cet « autre temps », cette temporalité féconde, ce « vent semi-nocturne » qui irrigue le paysage réel que l’aujourd’hui idéologique veut à tout prix ignorer. La résistance de René Char ne s’explique sans doute pas autrement ; il est l’homme d’un pays, c’est à dire qu’il consent à appartenir à une multiplicité vivante, à un cours parfois tumultueux, celui de la Sorgue : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau ». Nous sommes encore quelques uns à penser que la prière qu’un homme adresse à sa rivière est plus importante, pour nous tous, que l’accélération du TGV ou la fabrication faramineuse d’autres engins ou édifices titanesques, où la navrante impuissance des modernes sur leur propre destin croit trouver une sorte de compensation. Les dieux reviennent ; nous en acceptons l’augure s’ils viennent à se loger dans ces rivières, ces pierres, ces arbres qui nous tiennent à cœur. L’œuvre de Char nous montre qu’un homme qui rompt, se rebelle, s’obstine et va vers son risque avec bienveillance est aussi un homme de prière : « Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, garde-nous violent et ami des abeilles de l’horizon. »

Le propre du monde des titans et de la technique est de tout dévaster puis de nous dire, au cœur du désastre, lorsque nous ne sommes plus nulle part (mais qui est partout !) comme il est bon d’être convivial et pacifique ! Ceux qui n’y consentent, bien sûr, seront nommés « réactionnaires », ou « passéistes », encore serait-il plus juste de les dire poètes, tout simplement, amis des sentes forestières : « Jadis l’herbe était bonne aux fous et hostile aux bourreaux. Elle convolait avec le seuil de toujours. Les jeux qu’elle inventait avaient des ailes à leurs sourires (jeux absous et également fugitifs). Elle n’était dure pour aucun de ceux qui perdant leur chemin souhaitent le perdre à jamais. ». Cet « à jamais » et ce « toujours » s’opposeront à la permanente obsolescence des « nouveautés » que les Modernes adulent en les jetant les unes après les autres. Ils s’opposeront de toute la force de la prière qui épouse « le ralenti du lierre à l’assaut de l’éternité ». Ils s’opposeront, sous l’apparence du « peuplier à taille d’ogive », du peuplier des pays de France, arbre divaguant au ciel profond, à « la laideur qui décompose sa proie ».

Luc-Olivier d’Algange

00:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : luc-olivier d'algange, poésie, rené char, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 novembre 2020

Victor Hugo et le retour des « Âges éclatants »

Luc-Olivier d’Algange:

Victor Hugo et le retour des « Âges éclatants »

Notes pour desservir à une commémoration

Nous vivons en des temps commémoratifs et quelque peu funéraires. Le présent nous échappe, faute de réelle présence au monde, l'avenir nous semble incertain et le passé incompréhensible. Ce qui fut autrefois tradition, c'est-à-dire transmission de vivant à vivant des formes, des sagesses et des visions, sous le signe de la reconnaissance et de la « métamorphose » (selon le mot d'André Malraux) n'est plus qu'une répétition morne, un ressassement cauchemardesque de disque rayé.

Nos commémorations ne sont plus des hommages, qui impliqueraient que nous relevions à notre tour quelque défi essentiel, mais des autopsies. Nos critiques littéraires, lorsqu'ils n'empruntent pas la rhétorique du procureur ou de l'avocat adoptent la méthodologie de la médecine légale. Tout se passe comme s'il s'agissait de s'assurer que nos défunts le demeurent, qu'ils ne risquent plus, par leurs œuvres, d'animer nos ardeurs, de susciter de nouvelles flambées de poésie et de songe dans nos âmes dévastées. Nous recyclons ces cadavres augustes et nous les nommons, avec une outrecuidance infinie, « nos précurseurs ».

Je doute fort que nous fassions honneur à nos hommes illustres en les retournant ainsi dans leurs tombes, à intervalles réguliers, selon la logique, chronologiquement rigoureuse mais philosophiquement hasardeuse, des anniversaires, dont on peut dire qu'ils sont, pour paraphraser Lautréamont, la rencontre sur une pièce montée, du scalpel du dissecteur et de la clef à molette du ferrailleur. Entre la nouvelle critique et le nouveau journalisme, chacun peut y aller de bon cœur dans le charcutage ou dans la récupération...

Prenez ces quelques lignes comme un refus de souffler les bougies d'un poète qui allume encore dans la nuit de nos cœurs des flambeaux. Non, Victor Hugo n'est pas ce poète « moderne », « démocrate », « progressiste », précurseur de la monnaie unique et du monde mondialisé ! Victor Hugo n'est pas davantage ce paillard sympathique, ce républicain jacobin où d'autres trouvent leur miel et leur fiel. Victor Hugo, s'il vous en souvient, est l'auteur de La Légende des Siècles.

Prenez ces quelques lignes comme un refus de souffler les bougies d'un poète qui allume encore dans la nuit de nos cœurs des flambeaux. Non, Victor Hugo n'est pas ce poète « moderne », « démocrate », « progressiste », précurseur de la monnaie unique et du monde mondialisé ! Victor Hugo n'est pas davantage ce paillard sympathique, ce républicain jacobin où d'autres trouvent leur miel et leur fiel. Victor Hugo, s'il vous en souvient, est l'auteur de La Légende des Siècles.

Tout ce que le monde moderne abomine se trouve dans Victor Hugo: le chant patriotique, la célébration des héros, la vision légendaire et épique, les cosmogonies et les théogonies, le sens du tragique et de l'amour sublime, l'âpreté de la nature et des combats, la vision impériale... Est-il même nécessaire de préciser, en passant, que Les Misérables sont bien plus proche de Léon Bloy que de l'idéologie social-démocrate ? Certes, quelques esprits chagrins, de tendance intégriste, peuvent encore considérer Hugo comme un hérésiarque, mais il n'échappera à personne que, dans sa poésie, Hugo ne parle que de Dieu.

Ce Dieu est en toute chose et en même temps en dehors de toute chose. Les ombres et les nombres, qui riment infiniment dans la poésie hugolienne, les brins d'herbe, les pierres, les arbres, les cieux sereins ou en folie, la geste des paladins, l'Océan et les profondes forêts de nos songes font, dans les poèmes de Victor Hugo, honneur au Dieu qui les créa. Ce n'est point Saint-François ni Maître Eckhart qui contrediront Hugo, mais l'agnostique moderne, avec sa tiédeur pseudo-sceptique.

Hugo trouve Dieu partout: dans les hauteurs du Ciel comme dans les profondeurs de la mer. Ennemi acharné de la platitude, qu'il voyait triompher dans la monarchie bourgeoise, Hugo ne cessa de nous mettre en demeure de partager sa vision verticale et vertigineuse de l'âme humaine et du monde. La « république » d’Hugo est héroïque et panthéiste, et sa « démocratie » est cosmique. Loin d'opposer aux despotes et aux tyrans l'idéologie procustéenne, qui en est à la fois la cause et la conséquence, Hugo invoque les puissances secrètement détenues dans la vision des Mages et des Prophètes. Hugo célèbre la magnanimité de l'Aède et la subtile, mais imparable, ambassade du Symbole:

« Qu'on pense ou qu'on aime

Sans cesse agité,

Vers un but suprême

Tout vole emporté;

L'esquif cherche le môle,

L'abeille un vieux saule,

La boussole un pôle

Moi la vérité. »

En ces quelques vers rimbaldiens Hugo précise son dessein: ce ne sont point le relatif ou l'éphémère, ces idoles modernes, qu'il courtise, mais le pôle de l'être, « Vérité profonde/ Granit éprouvé. ». Logocrate, comme Steiner le disait de Pierre Boutang, Hugo se livre à une herméneutique générale du monde. Pour lui tout est signe et intersigne. Le monde, écriture divine, se laisse déchiffrer. Le visible est l'empreinte de l'Invisible. Le poème hugolien participe d'une théologie du Verbe incarné. Le monde sensible est un livre ouvert au poète qui sait le contempler:

« Saint livre où la voile

Qui flotte en tous lieux

Saint livre où l'étoile

Qui rayonne aux yeux

Ne trace, ô mystère !

Qu'un nom solitaire

Qu'un nom sur la terre

Qu'un nom dans les cieux... »

On nous répète qu’Hugo est « novateur » en idéologie. Nous le voyons surtout novateur en poésie: certain de ses vers semblent frappés par Mallarmé, d'autres, nous l'avons vu, semblent forgés dans la forge philosophale de Rimbaud. Le Surréalisme est beaucoup moins surréaliste qu’Hugo. A les comparer à Dieu et à La fin de Satan, les cadavres exquis font figure d'une tempête dans un verre d'eau. La Bouche d'Ombre n'est point exquise, elle est grandiose. Toute l'œuvre d’Hugo se place sous le signe de la grandeur.

Ce qui n'est point grand toujours l'offusque; ce qui est grand presque invariablement le ravit. Hugo est le poète qui veut introduire d'autres ordres de grandeur dans l'intelligence humaine, ou, plus exactement, œuvrer à leur recouvrance. Pour Victor Hugo, radicalement antimoderne à cet égard, la grandeur et l'éclat sont à l'origine de notre cycle historique. Comme Hésiode, dont La Légende des siècles semble l'interprétation magnifique, Hugo croit au déclin des puissances, selon une logique que l'on pourrait presque dire « guénonienne ». Cette évidence, soigneusement occultée par les adeptes de la « modernité » n'a pas échappée à Gustave Thibon, qui savait, au sens littéral, la poésie de Victor Hugo, par cœur, et par le cœur:

« Toutes les vérités premières sont tuées.

Les heures qui ne sont que des prostituées,

Viennent chanter pour eux, montrant de vils appas

Leur offrant l'avenir sacré, qu'elles n'ont pas. »

Gustave Thibon voit à juste titre dans ces quatre vers, qui résument le projet de La Légende des siècles, une condamnation radicale du progressisme. Cet « avenir sacré qu'elles n'ont pas », comment ne pas y reconnaître la fallacieuse promesse des lendemains qui chantent, internationalistes ou « mondialistes », de tous les totalitarismes progressistes ? Ce qui importe par-dessus tout c'est: « la sombre fidélité pour les choses tombées ». La victoire appartient aux heures menteuses, mais seulement pour un temps, dans l'interrègne: « Pour les vaincus la lutte est un grand bonheur triste/ Qu'il faut faire durer le plus longtemps qu'on peut ». Rien n'est plus étranger à la mentalité progressiste que ce pessimisme actif qui se transfigure en espérance platonicienne: « Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? ». Suivons encore Gustave Thibon, lorsqu'il nous fait remarquer, dans ses entretiens avec Philippe Barthelet, que « tout Platon est là: des trois transcendantaux, la beauté seule a le privilège de l'apparence sensible »:

Gustave Thibon voit à juste titre dans ces quatre vers, qui résument le projet de La Légende des siècles, une condamnation radicale du progressisme. Cet « avenir sacré qu'elles n'ont pas », comment ne pas y reconnaître la fallacieuse promesse des lendemains qui chantent, internationalistes ou « mondialistes », de tous les totalitarismes progressistes ? Ce qui importe par-dessus tout c'est: « la sombre fidélité pour les choses tombées ». La victoire appartient aux heures menteuses, mais seulement pour un temps, dans l'interrègne: « Pour les vaincus la lutte est un grand bonheur triste/ Qu'il faut faire durer le plus longtemps qu'on peut ». Rien n'est plus étranger à la mentalité progressiste que ce pessimisme actif qui se transfigure en espérance platonicienne: « Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? ». Suivons encore Gustave Thibon, lorsqu'il nous fait remarquer, dans ses entretiens avec Philippe Barthelet, que « tout Platon est là: des trois transcendantaux, la beauté seule a le privilège de l'apparence sensible »:

« Mon péristyle semble un précepte des cieux,

Toute loi vraie étant un rythme harmonieux...

Nul homme ne me voit sans qu'un dieu l'avertisse (...)

Je suis la vérité bâtie en marbre blanc;

Le beau c'est, ô mortels, le vrai plus ressemblant.

Si Victor Hugo est novateur, c'est précisément par ce sens de la recouvrance, qui relève le défi de l'Age Noir, par la remémoration des « âges éclatants », et la promesse que leur présence en nous laisse transparaître. Victor Hugo fut, avec Novalis, Leconte de Lisle et Schopenhauer, l'un des premiers à opérer au retour de l'hindouisme traditionnel dans la culture européenne, dans son poème Suprématie, adaptation-traduction d'une upanishad, initiant ainsi le retour au « mystérieux sanscrit de l'âme » de nos origines les plus lointaines dont parlait Novalis. « L'impossible à travers l'évidence transparaît » écrit Hugo. L'Age d'or bruit et scintille dans nos âmes avec le souvenir des « vérités premières » assassinées.

Luc-Olivier d'Algange.

11:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, victor hugo, 19ème siècle, france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 novembre 2020

Fernando Pessoa. Un cartulaire héraldique

Luc-Olivier d’Algange:

Fernando Pessoa. Un cartulaire héraldique

A André Coyné

L'idée d'Empire domine l'œuvre diverse de Fernando Pessoa. Le désir d'embrasser la multiplicité, de ressaisir les innombrables aspects de l'âme, d'être, enfin soi-même, le masque de toute vie et de toute chose, de s'en approprier l'essence par les communions et les ruses du personnage,- tout cela témoigne d'un dessein littéraire qui commence avant la page écrite et s'achève après elle, en des oeuvres vives, ardentes et impressenties, que l'on peut dire philosophales. De l'Alchimie et, d'une manière plus générale, de la tradition hermétique et néoplatonicienne occultée par le triomphe des théories matérialistes, les poètes demeurent, en Europe, les ultimes ambassadeurs. L'œuvre de Pessoa ne fait pas exception à cette règle méconnue qui associe la grandeur poétique, l'audace visionnaire et la fidélité à la plus lointaine tradition.

Alors que la science profane travaille par déductions sur le mécanisme et les quantités du monde sensible, la science hermétique œuvre, par l'analogie, au sacrement des qualités et des essences. L'une s'interroge sur le comment, l'autre donne réponse au pourquoi. La différence est capitale, et ce n'est pas le hasard si tant de poètes modernes, enclins à la spéculation, retrouvèrent, dans la tradition hermétique, les grandes lignes de leur dessein poétique.

« Avec l'aide et l'assistance de Dieu, écrivit Pic de la Mirandole, l'Alchimie met en lumière toutes les énergies cachées de par le vaste monde. Comme le vigneron greffe le cep sur l'orme et sur l'espalier, le mage, l'Alchimiste sait unir et pour ainsi dire marier terre et ciel, énergies inférieures et énergies supérieures ». Cette coïncidence des contraires, qui dépasse également l'opposition philosophique du réalisme et du nominalisme, il est facile de comprendre en quoi elle séduisit Fernando Pessoa. La hiérogamie cosmique, le dépassement du dualisme en des noces miroitantes, impériales, apparente ici la nostalgie de la conquête et le pressentiment des retrouvailles, la poésie et l'Empire. Par le Grand-Oeuvre solaire, le regret de l'Age d'Or devient l'annonce du Retour, l'adepte se substituant au temps, et disposant du pouvoir de transfigurer la nature :« L'eau céleste et indestructible, écrit Bernard Gorceix, le feu intangible de l'empyrée, se trouvent finalement unis, par le ciel cristallin, par la sphère des astres, par la flore, la faune, par les pierres et les mines, à l'eau corporelle, lentement distillée et volatilisée, pour l'édification de ces cieux nouveaux et de cette terre nouvelle dont rêve l'Alchimiste. » Il ne s'agit donc pas seulement de repérer dans les poèmes de Pessoa des images alchimiques mais bien de montrer que le principe de l'œuvre, en ses ramifications hétéronymiques, s'identifie à la genèse et à l'accomplissement d'un secret d'or impérial, « identique à l'or de la nature, non seulement comme effet mais aussi comme cause ».

« De même, écrit Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même, l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance ésotérique. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué, dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps. » Le Grand-Œuvre consiste alors à trouver, dans le temps, par la science analogique des astres et de la lumière, l'angle prophétique s'ouvrant sur l'au-delà du temps, qui est le cœur du temps, tel l'instant, île de cristal se tenant immobile dans la déroute universelle, sous la voûte ordonnatrice du graal-miroir.

Ainsi, par fidélité au dieu dorique de la lumière, l'alchimiste défie le règne de Kronos, afin de vaincre la durée profane et l'histoire elle-même, par le sens semblable à une lance de feu qui l'interrompt et la transcende pour la très-grande gloire de l'Esprit dont il est dit dans L'Apocalypse d'Hermès (traité anonyme du dix-septième siècle) : « Il vole vers le ciel par le monde intermédiaire. Nuage qui monte vers l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée. »

Sans doute sommes nous fondés à voir dans l'intelligence analogique qui, précise Pessoa, « n'a aucun nom particulier » une exigence de la poésie en tant que moyen de connaissance et imagination créatrice, pour reprendre l'expression rendue célèbre par les magistrales études de Henry Corbin sur Ibn'Arabi, Sohravardî ou Ruzbehân de Shîraz. L'imagination créatrice, on le sait, est cet espace médiateur entre le sensible et l'intelligible, entre la multiple splendeur du monde sensible et l'unificente clarté des Idées, où s'inscrivent les signes, les Symboles, les silhouettes ou les icônes de la sagesse divine. Car l'Idée est avant tout une chose vue dans le matin profond et les promesses de l'intelligence « qui n'a encore aucun nom particulier »; elle advient comme un scintillement sur la surface des eaux, comme une vision que l'on reconnaît, l'expérience visionnaire n'étant rien d'autre que le moment de la plus haute intensité, dans l'épopée de la réminiscence.

A l'exemple des poète-philosophes néoplatoniciens, tels que Jamblique ou l'Empereur Julien, Fernando Pessoa ne juge pas exclusives l'une de l'autre la réflexion philosophique et l'expérience visionnaire. Tout au contraire, il entreprend d'éclairer l'une par l'autre afin de retrouver, en amont, l'expérience originelle de la pensée, l'ingénuité primitive de l'accord parfait, d'une sagesse qui, dans sa plénitude, renonce à s'affirmer pour telle : « Lorsque viendra le Printemps, écrit Alberto Caiero, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même façon, et les arbres ne seront pas moins verts qu'au Printemps passé. »

De l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, Alberto Caiero serait en quelque sorte le tronc. De lui se réclament l'érudit et subtil Ricardo Reis et le sauvage et futuriste Alvaro de Campos. D'Alberto Caeiro à Alvaro de Campos, la distance est la même que celle qui sépare Héraclite et Proclus, le pré-socratique et le néoplatonicien,- le « découvreur de la nature » et le chantre de la violence « ultimiste », gnostique païen aspirant sans doute à la même « innocence des sens », pour reprendre l'expression de Nietzsche, mais devant, pour l'atteindre, passer par toutes les outrances de la révolte, de l'imprécation et de l'apostasie. En ce sens Alvaro de Campos est plus proche de nous. Son inquiétude et son tumulte sont davantage à notre ressemblance que la sérénité de Caiero, infiniment désirée mais perdue comme sont perdus pour nous, « affreusement perdus », l'Age d'Or dont parlait Hésiode et la silencieuse enfance, et l'Empire, cet idéal androgyne.

L'Idée d'Empire, en ouvrant une troisième voie entre l'isolement égotiste et le nivellement collectif, ressuscite aussi une certaine forme d'espoir « méta-politique ». Diversité ordonnée, hiérarchie au sens étymologique du terme, fondant le principe de l'Autorité sur le sacré et non plus sur le pouvoir temporel, l'Empire dont rêve Pessoa est à la ressemblance du beau cosmos miroitant, de cette « terre clarifiée ». Obscurcie par ses parodies successives, l'Idée d'Empire est devenue aujourd'hui presque incompréhensible. « Tout Empire qui n'est pas fondé sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une mort sur un trône » écrit Fernando Pessoa. Il importe ici de retrouver le sens du discernement et ne plus confondre totalité et totalitarisme, unité et uniformité, autorité et pouvoir, gloire et réussite, métaphysique et idéologie, intransigeance et fanatisme, principes et valeurs.

Alors que les valeurs et les idéologies concernent, selon la formule de Raymond Abellio « l'espèce humaine en tant qu'espèce, dans son ensemble ou ses sous-ensembles », les principes concernent l'être humain dans sa solitude et dans sa communion. Les valeurs relèvent d'une appartenance grégaire et utilitaire. Les principes obéissent à l'unique souveraineté de l'Esprit et témoignent d'une vocation héroïque, ascétique, ludique ou contemplative : « En créant notre propre civilisation spirituelle, écrit Pessoa, nous subjuguerons tous les peuples; car il n'y a pas de résistance possible contre les forces de l'Esprit et des arts, surtout lorsqu'ils sont organisés, fortifiés par des âmes de généraux de l'Esprit. »

Comment définir exactement cet impérialisme ? Pessoa propose la formule: « Un impérialisme de poètes ». En effet, écrit-il, « l'impérialisme des poètes dure et domine; celui des politiciens passe et s'oublie s'il n'est rappelé par le chant des poètes. » L'avenir du Portugal, et, par voie de conséquence, de l'Europe, sortie enfin de la pénombre de son activisme somnambulique, est déjà écrit pour qui sait lire dans les strophes de Bandarra. Cet avenir, explique Pessoa, c'est d'être tout: « Ne tolérons pas qu'un seul dieu reste à l'extérieur de nous-mêmes. Absorbons tous les dieux ! Nous avons déjà conquis la Mer; il ne nous reste qu'à conquérir le Ciel en laissant la Terre aux autres... Etre tout, de toutes les manières, parce que la vérité ne peut exister dans la carence. Créons ainsi le Paganisme Supérieur, le Polythéïsme Suprême ! »

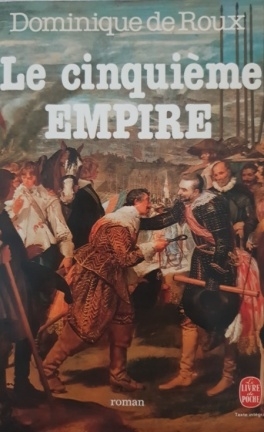

La rimbaldienne « alchimie du Verbe » la quête de « l'étincelle d'or de la lumière nature » s'anime ainsi d'une impérieuse exigence d'étendre le domaine du Sens. Vasco de Gamma des mers et des cieux intérieur, Pessoa ne cherche point à se perdre dans les abysses de l'indéterminé ou de l'absurde, mais de conquérir. En son dessein cosmogonique et impérial, il suit l'orientation du Soleil-Logos. De même que Sohravardî voulut réactualiser la sagesse zoroastrienne de l'ancienne Perse tout en demeurant fidèle à la plus subtile herméneutique abrahamique, Pessoa nous promet le retour de Dom Sébastien, un matin de brouillard, précédant le triomphe du Cinquième Empire : « Par matin, précise Pessoa, il faut entendre le commencement de quelque chose de nouveau,- époque, phase ou quelque chose de similaire. Par brouillard, il faut entendre que le Désiré reviendra caché et que personne ne s'apercevra de son arrivée et de sa présence. »

Le retour au « paganisme » que suggérait Alvaro de Campos pour en finir avec le matérialisme « qui exprime une sensibilité étroite, une conception esthétique réduite, puisqu'il ne vit pas la vie des choses sur le plan supérieur » n'est en rien un refus de la transcendance mais un appel aux vastes polyphonies de l'Ame du monde, écharpe d'Iris et messagère des dieux : « Inventons, écrit Pessoa, un Impérialisme Androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. Réalisons Apollon spirituellement. Non pas une fusion du christianisme et du paganisme, mais une évasion du christianisme, une simple et stricte transcendantalisation du paganisme, une reconstruction transcendantale de l'esprit païen.

« Une reconstruction transcendantale de l'esprit païen ». La formule qui n'est paradoxale qu'en apparence mérite d'être méditée. Elle nous reporte directement à cette période faste du néoplatonisme païen qui, de Plotin à Damascius, œuvre comme l'écrit Antoine Faivre « à poser une procession intégrale, une transcendance intransigeante, alliée à une immanence mystique ». Et cela tout en opérant la convergence des Arts sacrés et des religions du Mystère héritières de l'Egypte pharaonique. Il ne s'agit donc nullement ici d'une régression vers une religiosité naturaliste, ou panthéïste, mais, tout au contraire, de l'édification, selon les hiérarchies platoniciennes d'une véritable métaphysique établissant clairement la distinction entre la nature et la Surnature. Mais là encore distinction ne signifie point séparation. La dualitude est nuptiale; et si le soleil que l'on célèbre n'est point le soleil physique mais, à travers lui le soleil métaphysique du Sens, du Logos, alors l'ascendance matutinale de l'astre est l'image de l'exhaussement de la conscience humaine hors de sa gangue naturelle, son élévation glorieuse, impériale. Le projet de reconstruction de Fernando Pessoa s'éclaire ainsi des subtiles couleurs du monde antérieur.

Messages, cartulaire héraldique du drapeau portugais, égrène, pour reprendre l'expression de Armand Guibert « un rosaire où s'enchaînent les grains du Merveilleux: le roi Jean Premier, fondateur de la dynastie des Aviz y est adoubé Maître du Temple; Dona Filipa de Lancastre, son épouse, saluée Princesse du Saint-Graal; apostrophant le Saint-Connétable Nun'Alvarès, le poète évoque Excalibur, épée à l'onction sainte, que le roi Arthur te donna. » L'anamnésis, le ressouvenir de la Parole Délaissée est la seule promesse.

Luc-Olivier d’Algange

10:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, littérature, lettres, lettres portugaises, littérature portugaise, portugal, lisbonne, fernando pessoa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 novembre 2020

Eloge de l'enchantement - Notes sur les Romantiques allemands

Luc-Olivier d’Algange:

Eloge de l'enchantement

Notes sur les Romantiques allemands

Le romantisme allemand fut à la fois une quête et une humeur. La quête romantique, au moins dans ses préférences, semble mieux connue que son humeur. Par des ouvrages didactiques, parfois hostiles, plus souvent hélas que par les œuvres, nous nous sommes formés, en France, une idée du Romantisme allemand comme d'une quête de l'irrationnel, d'un culte de la Nature et des forces obscures, d'un environnement de brumes et de forêts sur fond d'orchestrations wagnériennes. Nous savons de ces romantiques qu’ils écrivirent des romans d'initiation, qui s'aventurent du côté de l'orient et des arcanes du monde invisible. Les mieux informés, enfin, savent que les romantiques allemands furent aussi des philologues, des naturalistes, des mythologues qui eurent le souci de recueillir des contes et des légendes et d'esquisser une méditation sur la communauté de destin des Allemands.

La quête romantique, toutefois, ne se laisse pas distinguer de son humeur, qui ne se trouve que dans les œuvres, et relève d'une réalité plus subtile, plus impondérable que les « notions » dont la collecte peut satisfaire l'universitaire mais laisse ne suspens celui qui voudrait, lui aussi, « romantiser » avec les Romantiques, faire siennes leurs aspirations et leurs découvertes; ce qui est sans doute la seule manière de lire qui vaille mieux que l'ignorance.

Avant d'être une théorie, un système, s'il le fut jamais, le Romantisme allemand fut une façon d'être. Pour savants qu'ils eussent été, férus de toute les sciences de leur temps non moins que d'excellents humanistes, connaissant souvent non seulement le grec, le latin, les langues romanes, mais encore le sanscrit et l’hébreu, pour encyclopédiques que fussent leurs curiosités ( ne méconnaissons pas tout ce par quoi l’œuvre de Novalis, par exemple, relève encore du dix-huitième siècle), les Romantiques n’en tinrent pas moins leur modi essendi, leurs façons d’être, leur présence au monde, comme supérieures aux modi intellegendi, aux « modes de connaissance », à l’intelligence didactique ou critique.

A ces poètes-métaphysiciens, qui revendiquèrent la phrase de Goethe : « Je hais tout savoir qui ne contribue pas à rendre ma vie plus intense », toute science était vaine qui ne fût ordonnée à l’être, autrement dit à une connaissance supérieure, à une sapience à la fois sensible et intelligible qui se laisse traduire non par des systèmes et des doctrines, mais par une qualité d’élégance et d’enchantement, de noblesse et de légèreté à laquelle les esprits pompeux et lourds ne peuvent rien comprendre et qu’ils tiendront toujours, à juste titre, pour ennemie.

Novalis, qui fut bien le contraire d’un esprit chagrin, Novalis qui fut tant aimé des dieux qu’il mourut à l’âge de trente ans, reprochait précisément à la seconde partie du Wilhelm Meister de Goethe ce retour au sérieux, à la vie domestique, au savoir planifié, cette trahison de l’intensité et de la joie, qui éclate, au profit du bonheur qui dure et qui s’étale. Rien n’est plus difficile à définir qu’une humeur, elle est ce « je ne sais quoi », ce « presque rien » dont parlait Fénelon, qui nous emporte. On peut, sans trop prendre le risque de se tromper, la dire juvénile, quand bien même Jean-Paul Richter en perpétua toutes les vertus jusqu’au grand âge). On peut aussi, en hommage à Antoine Blondin, la dire vagabonde. La Lucinde de Schlegel, les Mémoires d’un propre à rien de Joseph von Eichendorf, annoncèrent la couleur : elle sera d’un bleu léger, d’une révolte sans pathos, souvent encline au libertinage, où le sens de la rencontre, du rêve et de l’ivresse avive le monde, délie les langues, dénoue les peurs, et nous précipite, avec impatience, vers le mystère des êtres et des choses.

Ces vertus, chères aux premiers Romantiques allemands, sont d’un genre viril. Elles se nomment liberté et courage, amitié chevaleresque et fidélité, et correspondent assez peu à l’image du Romantique se tordant les mains au clair de lune. L’humeur romantique se laisse aussi approcher par ce que Gobineau dit des « Calenders » dans son roman Les Pléiades, qui fut sans doute largement influencé par les romans de Jean-Paul Richter, et en particulier par Titan, - cet immense entrelacs de songes, d’aventures et de bonheurs. Si la peine et la mélancolie des temps qui nous abandonnent, la nostalgie et la déréliction, la folie même de ceux que frappe la foudre d’Apollon, la tragédie et la mort ne sont pas absente des œuvres romantiques, leur humeur, à qui fréquente leurs œuvres, fut d’emblée à la fantaisie, à l’audace, au rire et à l’ironie.

L’ombre et la lumière, au demeurant, n’existent que l’une par l’autre. Pour les Romantiques allemands, précurseurs, nous y reviendrons, de la logique du tiers-inclus, le Bien et le Mal ne sont pas des entités massive, irréductibles l’une à l’autre qu’affectionnent les esprits schématiques ; les crépuscules contiennent les aurores, et la Nuit dont Novalis écrivit les Hymnes, laisse se réfugier en elle, comme un éclat de lumière dans la prunelle de l’Aimée, tous les secrets du jour.

Il y aurait un livre entier à écrire sur l’ironie romantique. Cette ironie n’est point le ricanement de la certitude ou de la supériorité, l’antiphrase didactique et condescendante de Voltaire, mais une reconnaissance de la nature double, visible-invisible, du réel. Tout sens apparent divulgue, à celui qui s’y rend attentif, un sens caché. Toute apparence est transparence. Le monde n’est pas cette prison de convenances ou cette autre prison que serait une liberté dépourvue de sens. Le monde nous parle. Pour les Romantiques allemand, le langage que le monde nous adresse à travers les cristaux de neige, les murmures des feuillages ou les rumeurs de la mer n’est pas radicalement différents de celui dont nous autres humains usons et mésusons à loisir. Cette similitude, cette parenté est, pour les Romantiques allemands, une leçon d’humilité et de prodiges. Elle témoigne d’un accord possible entre le monde et l’homme, elle annonce des solitudes immensément peuplées d’âmes.

« La nature ne montre pas, ne dissimule pas, mais fait signe » écrivait Héraclite. Le Grand-Œuvre des Romantiques allemands sera le déchiffrement de ces signes, - déchiffrement dont l’humour, comme en témoignent le Contes de Hoffmann, n’est pas exclu. Tant qu’il est possible de rire, à travers l’herméneutique elle-même, rien n’est perdu. Les Romantiques allemands sont d’autant moins obscurantistes que l’interprétation qu’ils proposent des apparences et des signes, des textes sacrés (dont font partie les œuvres des poètes) est infinie. La sapience romantique est aussi peu administrative que possible. Le jeu de symboles et des correspondances, ne s’y trouve ni réglementé, ni instrumentalisé.

On pourrait dire, dans un apparent paradoxe, que ce qui sauve les Romantiques allemands de l’obscurantisme, c’est précisément cette défiance pour le rationalisme. Le culte de la « déesse Raison », dont on connaît les ravages, leur fut largement étranger. Le fou n’est pas celui auquel la raison fait défaut, mais bien celui qui a tout perdu sauf la raison. Toutefois, se défier de la raison n'interdit point d'être logicien ni de faire de la logique un instrument de spéculation et de prospection. L'accusation d'obscurantisme habituellement portée contre eux tient d'autant moins que ceux qui la formulent furent bien souvent les héritiers ou les instigateurs du totalitarisme moderne. Que le réel soit dialogique, pour reprendre le mot de Gilbert Durand, voire, polyphonique et gradué, - et avec une grande part d'imprévisible, - qu'il y eût une interdépendance entre la connaissance, celui qui connaît et la chose connue, que les ombres soient colorées et nos âmes chatoyantes et « tigrées » pour reprendre l'admirable formule de Victor Hugo, que les frontières entre la réalité et le songe soient indécises, que les métaphores soient à l'œuvre, qui changent les feuillages en serpents d'or, les amoureuses en sirènes, les arbres en patriarches, que les dieux puissent surgir et transparaître, que la parole soit donnée aux hiboux ou aux chats, que la différence entre les fées et les libellules puisse n'être, en certains cas, que de pure convenance, tout cela qui appartient au patrimoine imaginaire, ne reste point sans ouvrir des perspectives d'avenir, de nouvelles logiques et de neufs enchantements.

Peu encline à la linéarité, on ne saurait dire si la pensée romantique fut davantage tournée vers le passé ou vers l'avenir. Bien plus que rectiligne, la pensée romantique est encline à l'arborescence, à la sporade, à la spirale. « Grains de pollen », les pensées se dispersent, mais chacune d'elle tient en elle, mystérieusement, le ressouvenir de son origine. Ainsi, les Romantiques allemands ne furent ni progressistes, ni passéistes, ni excessivement confiant dans le « sens de l'histoire », ni adeptes d'une pure théorie de la décadence. Issus d'une tradition de l'intériorité, d'une spiritualité « paraclétique » illustrée par Angélus Silesius, Franz von Baader ou Jacob Böhme, ils répugnaient à se croire enchainés à quelque déterminisme historique: l'Histoire, avec des bonheurs divers, était en eux.

Certains critiques, non sans pertinence, ont distingué, chez les Romantiques allemands, deux courants, l'un « révolutionnaire » et quelque peu napoléonien, et l'autre, « réactionnaire», tourné vers l'anamnesis, l'ésotérisme, la recherche des fondements de « l'Allemagne secrète », ainsi que le nommera Stefan George. Ces deux courants, toutefois, s'opposent moins qu'il n'y paraît. Ce qui paraît juste, c'est de discerner un glissement, qui est moins d’ordre politique que mythologique. Peu à peu s'éloignant du dix-huitième siècle, de l'euphorie d'une Révolution vue de loin, Prométhée cède la place à Hermès. A la logique du voleur de feu (qui, par Hegel, est aux soubassements du marxisme qui voit en Prométhée la figure tutélaire des révolutions) succède le « feu de roue » des Alchimistes, les feux tournants de l'athanor, qui sont à la fois l'âme et le monde, l’intériorité et l'extériorité.

A la marche forcée du sens de l'Histoire, Novalis, Chamisso, Jean-Paul, préfèreront la promenade où, quelquefois, et comme par inadvertance, le vagabondage se change en pèlerinage, où la simple inclination au voyage devient une quête du Graal. On pourrait dire que le courant « hermésien » de l'Encyclopédie de Novalis s'oppose au courant prométhéen de la phénoménologie de l'Esprit de Hegel, comme, en retour, la volonté planifiante, étatique, hostile à la bigarrure du monde, s'oppose à la contemplation, au recueillement. Les choses, bien sûr, ne sont pas aussi simple, et il y eut bien un « hégélianisme de droite » qui, de Villiers de l'Isle-Adam à Jean-Louis Vieillard-Baron, tenta de donner à la procession hégélienne de l'Esprit une dimension verticale, et, pour tout dire, gnostique. Force est cependant de reconnaître qu'en sa postérité, comme le sut montrer Michel Le Bris, l'œuvre de Hegel engendra les philosophies et les idéologies les plus closes, poussant la raison triomphante à la folie et les hommes à la servitude.

Paradoxalement, ce passage de Prométhée à Hermès, du rationalisme à une sorte de sapience holistique, ajoute à la pensée romantique une finesse questionnante, un scepticisme, un « je ne sais quoi » de pyrrhonien qui fera toujours défaut à la lignée rivale, demeurée fidèle à l'hybris du voleur de feu.

Il y a davantage de question que de réponses dans les «grains de pollen » de Novalis, et si peu d'acrimonie et de ressentiment, que son œuvre nous apparaît aujourd'hui venir d'un autre monde. Voici belle lurette que les hommes n'écrivent plus sans haïr, au point que bien souvent la haine, le dépit, la rancœur semblent les seuls moteurs de leur écriture. Le fiel est ce qui demeure lorsque les enchantements ont disparu.

Au-delà la de leurs diversités qui sont grandes et qui rendent bien difficiles d'en parler en quelques pages, les Romantiques allemands, des plus sombres aux plus clairs, des plus rieurs aux plus tourmentés, des plus optimistes aux plus pessimistes, sont tous des hommes, et des femmes, de l'enchantement. Ces enchantements peuvent, eux aussi, être lumineux ou ténébreux, tels de douces brises sur la joue ou de noirs ensorcellements, des rencontres éblouies avec des paysages italiens, de suaves ensommeillements dans les bras des amantes ou des combats furieux contre des dragons; ces enchantements peuvent être austères ou dionysiaques, nous pencher de longues nuits sur des grimoires ou nous lancer dans de folles fêtes de fleurs ou de flamme; ces enchantements peuvent nous perdre ou nous sauver, peu importe, nous porter au-devant du monde sensible, dans les fracas, ou nous rassembler dans le silence d'une méditation mathématique, ils n'en demeurent pas moins la ressource commune à la tous les Romantiques allemands, leur irréfutable singularité, leur étrangeté dans un monde aussi désenchanté que le nôtre.

Nous sommes désormais si loin de tout enchantement que certains de nos intellectuels ont fait de l'enchantement l'ennemi par excellence: il facile de se faire un ennemi de qui ne règne plus ! Véritable arrière-garde, ces « intellectuels » (par antiphrase) persistent à batailler contre ce qui ne demeure plus qu'aux marges extrême de la vie. Dans ce monde planifié, rationalisé, médiatisé, dans ce technocosme surveillé, informatisé, où jamais la part du secret ne fut si rabougrie, ils voudraient encore nous persuader que l'enchantement est ce Mal à l'origine de tous les maux, ce germe du totalitarisme qu'il faut écraser avant qu'il ne s'éploie. Le désenchantement, la démystification, la déconstruction sont leurs grandes affaires, tout ce qui est numineux ou sacré est leur adversaire, comme si la grande « ruée vers le bas » et vers l'horreur n'était pas le démocratique produit du nihilisme et de l'hybris de la volonté, de la raison idolâtrée, planificatrice. Comme si de ne s'émerveiller de rien et de dénigrer toute chose, les hommes s'en trouvaient être meilleurs !

C'est méconnaître que l'enchantement est d'abord ce qui nous dénoue, ce qui nous surprend, ce qui sollicite notre hospitalité. C'est ne pas voir que l'enchantement est une « approche », ou, plus exactement, cette émotion qui survient au moment de l'approche, - à cette seconde magique où nous nous délivrons de nous-mêmes, de notre narcissisme individuel ou collectif, pour recevoir du monde un signe de bienvenue.

Voir dans l'enchantement un Mal est un étrange désespoir et ce désespoir mélangé d'optimisme historique ne laisse pas d'être inquiétant. Les Romantiques allemands pressentirent ce monde déserté des Anges et des Dieux, ce monde sans messagers, où plus rien n'advient de l'autre côté des apparences. Mais si plus rien ne doit advenir, alors les apparences ne sont plus des apparences, mais des murs de néant. D'où l’élan romantique vers les prodiges, qui sont en nous tout autant que dans le monde: « Il est étrange, écrit Novalis que l'homme intérieur n'ait été considéré que d'une manière si misérable et qu'on en ait traité que si stupidement. La soi-disant psychologie est aussi une de ces larves qui ont usurpé dans le sanctuaire la place réservée aux images véritables des dieux... Qui sait quelles unions merveilleuses, quelles générations étonnantes sont encore renfermées en nous-mêmes ? »

L'entendement humain apparaît aux Romantiques allemands comme un instrument prodigieux et méconnu, un stradivarius dont on se servirait comme d'un tambourin avant de le laisser brisé et à l'abandon. Refuser l'enchantement, c'est ainsi refuser non seulement le poème, le chant des sirènes, mais la spéculation elle-même, l'Intellect dans ses plus hautes œuvres. Il y a, certes, un danger dans le chant, comme dans la pensée, on peut s'y perdre mais ce danger est le propre de l'humain et sans doute n'est-il point si grand que le danger que recèle, pour la beauté de la vie, le culte bourgeois de la sécurité à tout prix.

Par ailleurs, l'enchantement romantique est fort loin de sa caricature. Il n'est point cet abandon aux forces de la vie et de la nature, ce panthéisme primaire, cette passivité végétale ou infrahumaine, ce culte de la Magna Mater ou ce fondamentalisme écologique que ses adversaires dépeignent avec complaisance : « Bien des gens, écrit Novalis, s'attachent à la nature, parce que, comme des enfants gâtés, ils craignent leur père et cherchent un refuge auprès de leur mère ». S'il importe d'apprendre à manier la baguette magique de l'analogie, ce n'est pas au détriment de la déduction, mais en contraste avec elle, sachant que « les contrastes sont des analogies inversées ». Ainsi, « la vie des dieux est mathématique » mais « c'est en l'humain que se manifeste l'empire des cieux ».

Pour le Romantique, la science chante comme les nombres et rien n'est véritablement abstrait. « Chaque descente du regard en soi-même est, en même temps, une ascension, une assomption, un regard vers l'extérieur véritable ». L'enchantement est ce point, cette frontière incertaine où le monde intérieur et le monde extérieur se rencontrent. Nous pouvons choisir de lutter contre le monde, de le prendre à bras le corps, de le défier, mais, en dernière instance, cette joute est nuptiale. Entre l'élan prométhéen et la sagesse d'Hermès, il est un accord possible, que Novalis, avec génie, résume en une seule phrase: « Nous ne nous comprendrons jamais entièrement; mais nous ferons et nous pouvons bien plus que nous comprendre ».

Luc-Olivier d'Algange

00:40 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, romantisme, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, luc-olivier d'algange |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 31 octobre 2020

Le Songe impérial de Dominique de Roux

Luc-Olivier d’Algange:

Le Songe impérial de Dominique de Roux

« L’existence, c’est quand l’être envoie en exil une expérience particulière de lui-même, qui devient alors souvenir, mémoire, volonté ou désir de retour, sinon revenir. Exister, c’est donc être en exil par rapport à l’être, s’en souvenir et tout sacrifier au retour, ressusciter les choses mortes. Reconquête de tout un art, d’un esprit de renaissance. »

Dominique de Roux

La portée poétique et métaphysique d’une œuvre tend à demeurer méconnue de ceux qui n’en retiennent que la figure humaine qu’elle dessine et le génie du style, en oubliant ce dont il est question, l’action que le Songe précipite comme une matière ardente dans ces conditions nécessaires que sont un destin d’homme et un art d’écrire. Il existerait ainsi, dans une zone antérieure à l’œuvre, comme le sceau d’une empreinte invisible. Qu’en est-il du sceau de l’œuvre de Dominique de Roux ? Quelle est sa mise-en-demeure ? De quelle nature, ouranienne, héliaque, impériale, est l’invisible dans ce que nous voyons d’elle, de ces images qu’elle fait apparaître ? Qu’en est-il des mythes et des Symboles ? Quelle attente ardente brûle dans ces phrases ? Et pour qui ? Une œuvre, et surtout une œuvre laissée en suspens, n’est-elle pas une courbe qui débute avant la page écrite et s’achève après elle ? Faute de se poser ces questions, la littérature des littérateurs, ou des idéologues, ce qui revient au même, nous rattrape, et nous en sommes réduits à juger et à jauger l’œuvre selon des normes sommaires, stéréotypées, grégaires.

L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.

L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.

La radicalité de Dominique de Roux, ses provocations de Moderne anti-moderne, ne s’expliquent pas autrement : il faut aller au cœur de l’être, résolument, encourir le blâme pour s’établir souverainement dans ce qui nous appartient de toute éternité, s’y établir pour en devenir l’hôte et ne point laisser prise à ce qui, par l’usage quotidien, nous dépossède de sa claire vérité. N’hésitons point alors à encourir le reproche que certains firent à Dominique de Roux : de parler de lui-même en parlant des autres, - reproche mal fondé au demeurant car à parler de ce qu’une œuvre met en mouvement, de ce qu’elle suscite, à s’éloigner du texte et de la biographie, de la linguistique et de la psychologie, ou encore de l’idéologie, qui furent longtemps les seules grilles d’interprétation des critiques ( mais que voir et que vivre derrière des grilles ?), à s’évader de la fausse objectivité où s’exacerbe jusqu’à l’hybris la vanité du savoir, c’est bien une humilité que nous retrouvons, celle de laisser l’œuvre agir sur nous, d’en recevoir, pour nous-mêmes, ce qu’elle veut nous donner, de la lire comme si elle n’avait été écrite que pour nous, de suivre les pistes qu’elle nous indique au lieu, du haut de notre science, de la vouloir démonter, déconstruire, expliquer, comme si nous savions mieux que l’auteur ce dont il s’agit !

Longtemps Dominique de Roux fut notre aîné ; et voici, depuis quelques années, qu'il est notre cadet, qu'il nous devance déjà et encore de sa juvénilité, nous rappelle aux audaces essentielles, nous invite à découvrir et à défendre d'autres oeuvres que la nôtre et nous délivre, par cela même, de la mécanique odieuse de la subjectivité, de cet enfermement dans le « moi », autrement dit, de la « psychologie des larves » dont parlait Novalis, pour solliciter en nous ce songe de grandeur, cette nostalgie impériale qui veut le monde plus grand que ce que nous en pouvons penser. Nous gardons le souvenir des découvertes, des « missions de reconnaissance », où il nous précéda, de l’aventure prodigieuse des Cahiers de l’Herne, de son ultime revue Exil, où nous retrouvions tout ce qui, ces dernières années, nous avait requis, d'une requête tout autant métaphysique que littéraire, Pessoa, Julius Evola, Valery Larbaud, Knut Hamsun, Céline, Raymond Abellio, Gombrowicz, et parmi les contemporains, Jean Parvulesco, André Coyné, Matthieu Messagier, Patrice Covo… Les poètes et leurs intercesseurs, les aventuriers du Logos, les « calenders », selon le mot de Gobineau, les Exilés, car depuis que le monde se montre tel que nous le connaissons, les Fils de Roi sont toujours en exil. Qu’en est-il de l'exil, non point dans l'ailleurs mais dans l'ici-même ? Qu'en est-il de l'exil ontologique, et non point circonstanciel ou historique ? (1)

L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »

L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »

L’héritage, alors, n’est plus un poids, un carcan de convenances mais un recours, une puissance à celui qui sait de par ses choix « être toujours et partout en territoire ennemi ». Etre en exil, c’est-à-dire au plus proche de l’être, au bord du langage, c’est être offert, comme en sacrifice, à la possibilité d’inventer une écriture dont le tracé, de crêtes en crêtes, d’énigmes en clartés, ravive le pouvoir de « protéger le ciel le plus haut, autrement dit, sa tradition ». Rien de moins conservateur, toutefois, que cette sauvegarde de sa tradition ; nul repli, fût-il stratégique, sur des positions obsolètes. Aux guerres frontales, qui, de notre côté, ne peuvent qu’être perdues, Dominique de Roux préfère les guérillas nuancées de logique taoïste, d’un « ethos » à la Sun Tsu qui feront de cet « anti-moderne » une figure décisive de l’ultra modernité, -autrement dit de la modernité au sens rimbaldien : celle de « l’étincelle d’or », de la fulgurance imprévisible. D’où l’importance de se garder d’être « inébranlable dans ses concepts, catégorique dans ses déclarations, clair dans ses idéologies, féru dans ses goûts, responsable dans ses dires et dans ses actes, précis et cristallisé dans ses manières d’être.»

Seuls pourront, en territoire ennemi, prolonger ce qui doit l’être, « le plus haut ciel », ceux qui refusent d’endosser un rôle, de se revêtir de la livrée ou de l’uniforme, de simplifier ou de schématiser leurs pensées ou leurs croyances à toutes fins utiles. Ce qui importe n’est point la doxa mais la gnosis, non point la représentation mais la présence réelle, non point l’eau croupie de la citerne mais l’eau vive, non point les mots mais la parole : « Le présent, donc, le passé ainsi que l’avenir d’une littérature qui est celle dont nous assumons les destinées sont chacun pris à part et tous ensemble, le temps d’un seul et même combat. Le combat de la parole contre les mots, du pouvoir d’intégration contre les puissances de la désintégration, et c’est là le mystère ultime de la parole d’Orphée déchiré par les chiens d’Hécate que sont les mots laissés à eux-mêmes ».

Loin d’être soumission aux prestiges fallacieux de la lettre, à la fascination des « signifiants » et à leurs structures immanentes, l’écriture de Dominique de Roux, au sens où lui-même parlait de l’écriture du Général de Gaulle, ressaisit dans un même combat le passé, le présent et le futur, la nostalgie orphique et le pressentiment sébastianiste, ressaisit, ou plus exactement refonde, la fondation étant aussi fusion dans le creuset alchimique de l’existence voulue comme expression de l’être, le Sens lui-même, le fluidifiant, lui restituant ses impondérables, ses fugacités tremblantes, ses chromatismes insaisissables qui sont le propre de la parole, c’est-à-dire du Logos lorsque de celui-ci ne se sont pas encore emparés les idolâtres et les abstracteurs.

Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.

Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.

L’ardente polémique contre les diverses cuistreries plus ou moins universitaires qui prévalaient alors, loin de relever seulement d’une joyeuse humeur mousquetaire, se fondait, on ne le vit pas assez, sur une autre vision du langage et du monde, autrement dit de l’écriture comme « praxis » du haut et du profond, du lointain et de l’immédiat, destinée à lutter contre l’obscurcissement de l’être, contre cette banalité et cet ennui, toujours aux aguets, qui nous envahissent à la moindre inadvertance.